Vi è un legame inscindibile tra mente, corpo e ambiente che rivela quanto il desiderio affondi le radici in dinamiche molto più profonde di quelle prettamente corporee. È su questa relazione che lo scorso 15 settembre, su invito della fisica e giornalista Silvia Camiscasca, l’architetto Davide Ruzzon ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo La città del desiderio.

Il desiderio, nonostante ne sia strettamente implicato, non si rivolge solo al corpo ma travalica le frontiere dell’Eros per condurci in una condizione di ricerca di completamento. È la mancanza di qualcosa che ci appartiene ma che non possediamo e che è possibile recuperare solo attraverso le nostre azioni.

Le azioni che svolgiamo sono il modo attraverso cui cerchiamo di riunire le due parti che sono state divise sin dalla nascita, per cui sentiamo la necessità di ricostruire le relazioni tra Poros e Penia, padre e madre di Eros, mancanza ed espediente attraverso cui questa mancanza può essere superata.

Davide Ruzzon

Come già ipotizzato dal filosofo e psicologo americano John Dewey, infatti, abbiamo un’esperienza quando i materiali esperiti fanno la loro corsa fino al compimento. È quest’esperienza la modalità corretta per interpretare tutte le attività che svolgiamo e non può essere disgiunta dall’attesa del compimento della stessa.

Quando parliamo di azioni quali apprendere, lavorare o guarire ci affidiamo spesso a definizioni sbagliate che ne riducono il potenziale: apprendere non è un semplice accumulo di nozioni e informazioni ma un imparare ad imparare, mantenere aperta la metamorfosi della vita; così come lavorare assimilato al mero guadagno non restituisce quella trasformazione di oggetti, siano essi materiali o immateriali, che ne deriva; e guarire non è una sistemazione meccanica delle componenti del corpo ma un prendersi cura dell’intero sistema corporeo-mentale.

L’essenza dei desideri non è solo un concetto, ma ancor prima una sensazione corporea. Creare è attivazione, crescere è leggerezza, rinascere è stupore. Le esperienze sono espresse da sentimenti del corpo.

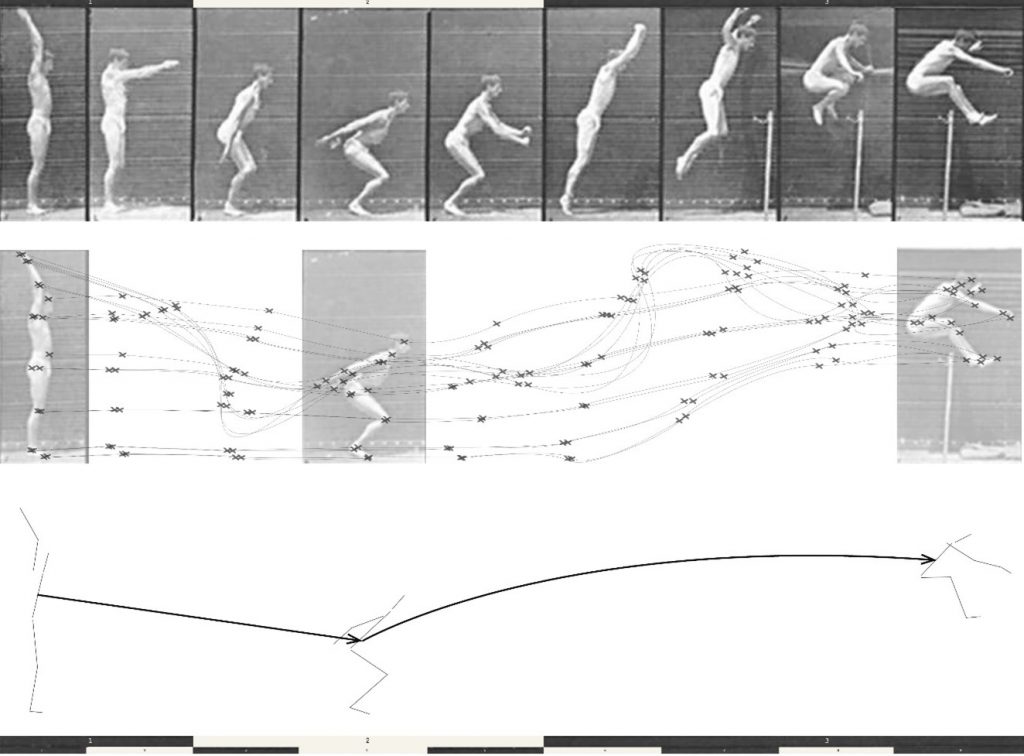

I desideri nascono dal corpo ancor prima che la coscienza emerga per riconoscerli e le cinematiche motorie a cui sono fortemente ancorati testimoniano quanto la mente sia stata concepita a partire dal movimento del corpo nello spazio e dalla continua interazione con gli altri. È possibile parlare di coscienza, infatti, solo se la si inserisce in una dimensione sociale. L’uomo ha iniziato a riconoscere le proprie sensazioni attraverso le espressioni facciali e corporee di coloro con cui condivideva quell’interazione corporeo-spaziale.

Vedendo negli altri e sentendo dentro di sé le emozioni scaturite da questa interazione, i nostri antenati hanno prima rilevato nel corpo e poi rivelato alla mente queste sensazioni in un processo via via sempre più di univoco e interdipendente.

In tutto questo lo spazio si configura come generatore e memoria dei nostri desideri e l’architettura che ne scaturisce come pietrificazione di questi. Lo spazio diviene una sorta di memoria estesa del corpo e delle nostre sensazioni, per cui risulta impossibile separare le forme che lo spazio assume dalle sensazioni: queste assorbono le nostre sensazioni, diventano la memoria estesa delle nostre stesse emozioni.

È in quella fase che Merlin Donald definisce come la fase mitica dello sviluppo della mente che

l’uomo costruisce e sviluppa rituali all’interno della mente, in quanto cacciatore, raccoglitore e nomade che si muove in continuazione, e sviluppa grandi capacità immaginative costruendo un sistema di sistemi virtuali di relazione sociale e di relazione con la natura.

Nel primo insediamento sacro di cui si hanno evidenze archeologiche, costruito al sud della Turchia circa 11 mila anni prima di Cristo, gli spazi circolari eretti rappresentano una prima forma di esternalizzazione della nostra memoria e della memoria dei nostri rituali nello spazio. Una necessità che ha segnato quella che viene definita come la rivoluzione neolitica e che testimonia il bisogno di stabilizzare il desiderio e le emozioni attraverso elementi stabili e duraturi che rafforzino i legami sociali, la comprensione e la coesione di una comunità. Lo sviluppo dell’architettura, intesa come solidificazione delle dimensioni emotive di un gruppo, si inserisce quindi in una dimensione sociale più ampia.

Un ballo sociale che è determinato dal corpo nel suo agire nello spazio, e nel suo legame inscindibile con esso.

Riportare la dimensione affettiva ed emotiva nel campo architettonico e comprenderne l’importanza, ci permetterebbe di riconoscere quanto fatica mentale, stress, malessere, aggressività, violenza, abuso di alcolici e droghe e perfino i danni al cervello (in particolar modo all’ippocampo), siano dovuti in buona parte a una cattiva configurazione dello spazio e al mancato incontro tra proiezioni implicite e forme reali.

Come la natura assorbì le nostre sensazioni, le stesse che hanno permesso all’Erectus di riconoscere i desideri, noi oggi dobbiamo assorbire nella città le regole della natura. Città densa di vita, non elevata in altezza, disegnata sui sensi delle persone, ricca di atmosfere diverse, di spazi in grado di rispondere alle proiezioni emotive e i desideri umani, che li evochino segretamente, sottovoce. Disegno che custodisce le geometrie primitive dei corpi in movimento.